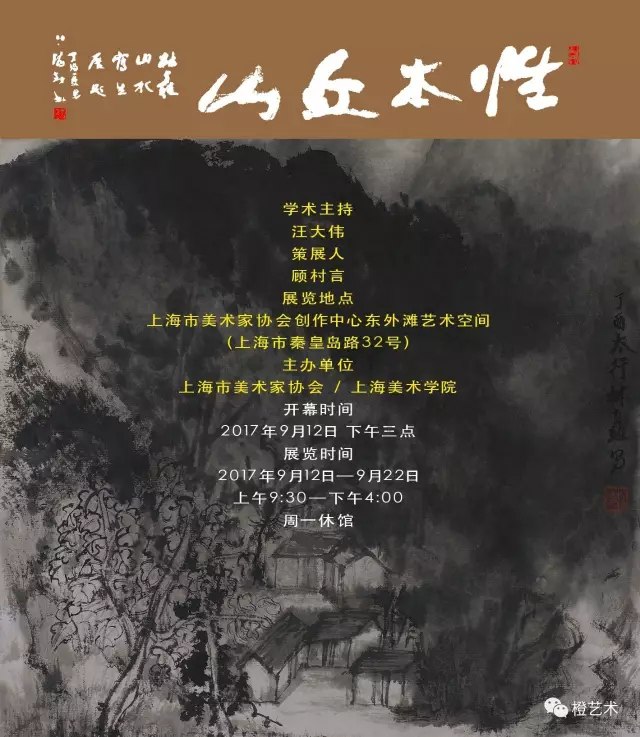

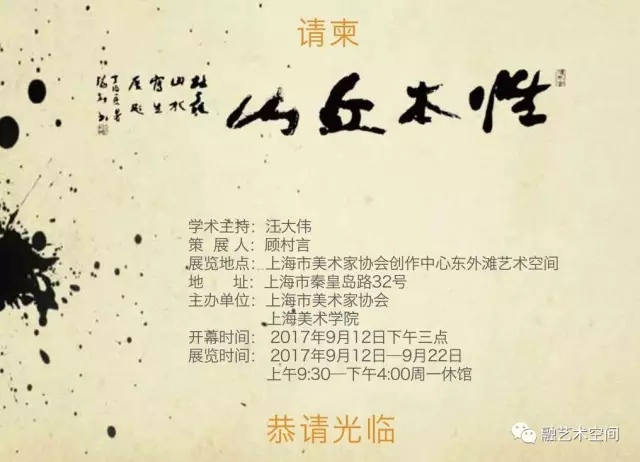

性 本 丘 山

林矗山水寫生展

學術主持 / 汪大偉

策展人 / 顧村言

展覽地點 / 上海市美術家協會創作中心東外灘藝術空間

(地址 / 上海市秦皇島路32號)

主辦單位 / 上海市美術家協會 / 上海美術學院

開幕時間 / 2017年9月12日 下午三點

展覽時間 / 2017年9月12日—9月22日

上午9:30—下午4:00 周一休館

由上海市美術家協會、上海美術學院主辦的《性本丘山·林矗山水寫生展》,定于2017年9月12日 下午三點在上海市美術家協會創作中心東外灘藝術空間開幕,展覽地點:上海市楊浦區秦皇島路32號;展覽時間 :2017年9月12日—9月22日;上午9:30—下午4:00 (周一館休),請您拔冗出席,為感!

前言

在一次朋友的聚會上,林矗帶來了厚厚一疊水墨寫生作品,大家都在共同分享著豐盛宴會前的藝術清玩,有點像老友之間的雅集,氛圍很融洽,當時把水墨稿分成幾疊,三三兩兩品茗欣賞,有一種山野之風吹來,水墨之香洋溢著整個高尚品味的上海灘的大餐廳里,朋友們先后接踵而至,都能飽覽這份不期而遇藝術的盛宴。我很感受這樣的氛圍,所以有了今天這個展覽的機緣。

“性本丘山”是蕭海春先生為林矗水墨寫生所題寫的展覽主題,“少無適俗韻,性本愛丘山”是陶淵明《歸田園居》詩頭兩句,做官三十多年歸隱山林,“從落塵網中,一去三十年。羈鳥戀舊林,池魚思故淵。”從陶淵明的“性本愛丘山”,和林矗的“性本丘山”是絕然不同的,有著質的區別。林矗的水墨寫生,行萬里路,是自覺、自信、自在、自為的,不是消極歸隱,而是積極的走進生活、走進自然、是師法造化的過程;是人與自然融合、踐行的過程;更是藝術創造和藝術探求的過程。

近幾年來,上海美術界重創新、重生活,協會也不斷組織藝術家深入生活,扎根人民,倡導堅持以人民為中心的創作導向。上大美院也很好踐行師生深入生活,林矗在學校帶隊參與采風寫生,我也常見林矗背著重達三十多斤的畫箱,走進農村、山野,他的足跡走遍大江南北,太行山區深深吸引林矗的創作視線,他把太行山作為山水畫創作的基地。這次展出的水墨寫生大多是太行山之行的水墨寫生。我讀了林矗的水墨寫生作品,他堅持傳統筆墨的基礎上,有生活味,眼前的真山真水只是他寫生的形式和符號,可以隨意組合揮寫,為我所用,他的水墨寫生作品透露出一股文人畫的氣質。林矗在多年藝術寫生、創作中自我認識到,“寫生能夠體會自然的生機,理解生命之道”,他認為寫生更是“連接自然”、“連接傳統”、“連接自我”、“連接時代”的重要組成部分,“我們接觸自然的機會比古人少得多,對自然的感情也往往不夠深厚。因此今人更有寫生的必要,在寫生的過程中,覓古賢之跡,敬仰先賢,感悟山水之真諦”。他覺得在自然中認真觀察思考,感悟自然之道,真正的自我才能浮現出來,得到釋放。

生活是藝術創作的不竭之源,藝術家要敬畏生活、尊重自然,寫生不僅僅是收集創作的素材,對景寫生面對千變萬化的大自然,是藝術家觀察自然、認識自然,即興的創作實踐,也是藝術家修養、經驗積累的過程和體現。林矗的水墨寫生也充分說明這一點。祝林矗“性本丘山”水墨寫生展圓滿成功。

陳 琪

上海市美術家協會副主席 / 秘書長

2017.8.28于海上

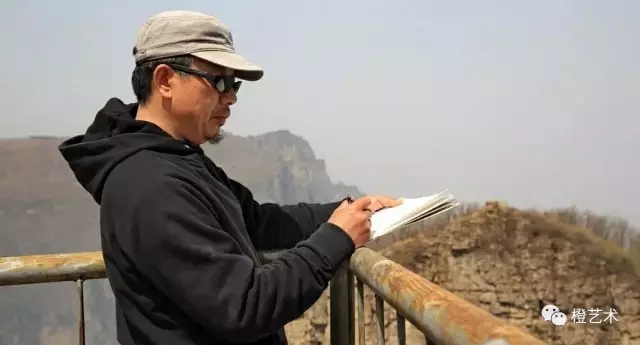

畫家林矗

林矗簡介

林矗 (號寒石)

上海大學美術學院副教授

碩士研究生導師

1958年生于浙江省玉環

1977年加入中國人民武裝警察部隊

1992年上海大學美術學院中國畫系畢業

1997年副團中校轉業至上海大學美術學院歷任上海大學美術研究所所長

上海大學公共藝術實驗中心副主任

上海大學中國書畫研究中心副主任

上海市創意設計工作者協會理事

上海市美術家協會會員

2012年 紀念“毛澤東同志在延安文藝座談會上的講話”70周年上海美術寫生展,作品《太行林濾山所見 》(上海市美術家協會)

2012年 中韓作品展,作品《太行初春》赴韓國展(上海市美術家協會、韓國美術家協會)

2012年 赴美國田納西州“我的上海我的城市”文化周系列文化藝術活動,舉辦個人作品展。(上海市文學藝術界聯合會)

2013年 第七屆上海美術大展,作品《太行山》(上海市美術家協會)

2014年 中國畫小品展,作品《松壑鳴泉圖》(上海市美術家協會)

2014年 第十二屆全國美展,作品《云溪石壁圖》(中國美術家協會)

2014年 美麗中國京津滬渝書畫名家作品邀請展,作品《五松圖》

2014年 上海美術作品希臘展,作品《清風搖翠圖》(上海市美術家協會)

2015年 日本昭和美術會成立42周年公幕展40回紀念展,作品《松壑鳴泉圖》(上海市美術家協會)

2015年 “魅力臺州”——上海美術家作品展,作品《榴島帆影》、《石梁鳴琴》,與陳琪、李鐘合作《天臺隋代古剎國清寺圣境圖》(中國國家博物館,上海市美術家協會,剛泰集團并收藏)

2015年 上海中國畫作品展,作品《曉窗幽寄》優秀獎(上海市美術家協會)

2016年 “吟賞詩情.品味畫意”以詩征畫中國畫展,作品《韋應物詩意圖》二等獎(上海書畫院)

2016年 紀念建黨95周年長征八十周年上海美術大展,作品《將軍嶺》(上海市美術家協會)

2017年 作品《秋山煙云圖》由上海市文學藝術界聯合會收藏(與蕭海春先生合作)

我所接觸的藝術家們天蒙稟受,各輝真趣:有的如廟堂禮器,恭端謹穩;有的如臺閣秀士,儒雅溫清;有的如名場領袖,隨機應發;有的如山野高逸,酣暢任誕……種種不一的韻度風姿,形成了各自迥異的藝術追求和面貌——這也是藝術與人生的深通之致吧。我自以為大約要歸于野的那一類,人到中年,更多了一些無知無畏的愚魯自信和管他娘的隨性放誕,尤其是相熟的師友中呼嚷喝叫、舉盞接杯、嬉謔詼談、接對忘倦的那幾個,相交得自在輕松了許多。

比如說林矗兄,他在上海美術學院任碩士生導師,我們自然稱他為“林教授”,論年紀,他比我都大一輪有余,然從師蕭海春先生學畫的時間似乎比我略晚,于是他竟在一眾小師弟小師妹之前戲稱自己是“師弟”,真不知是我們占了他的便宜,還是他偷偷占了天地造化的便宜?又比如林矗兄曾經是軍伍出身,論軍銜是正兒八經的中校團長,于是我們都叫他“林團長”。林團長黑瘦穩練,常年戴一頂運動型的棒球帽加一副潮人的黑邊方框眼鏡,有一種剛毅的內斂,溫和的鄭重,當他開著越野車風塵仆仆地出現在我們相約的場合時,那種感覺是只有我們這種年紀的人才能體味的“拉風”。但他卻又私下跟我說,他其實不愛開車,因為他秉性里更多地融入了藝術的天性,或許時有遐思馳騁,像我一樣總覺得開車太拘束,怕走神,所以有點抵觸。這又多少有點令我出乎意料。

我以為林團長必是有一聲令下,剛毅果斷,對百千將士而冷眉灼爍、言辭慷慨激昂的,因此上次蕭海春山水藝術沙龍活動請他作寫生講座的時候,滿懷期待地準備一領他瀟灑昂揚的諭教,沒想到他攤開一疊精心準備的稿紙,低頭對著電腦屏幕磕磕巴巴念了近一個小時,幾乎是照本宣科,把我都急得一身熱汗。我知道林團長的認真,有時我玩笑過度,他會善意地笑喝止聲:“哎!好了!不能再說了!”我只好嘎然打住——但真沒想到他竟這么認真,連一個師門間的小交流也如臨大敵,絲絲不茍如此,所以后來我談感想,半戲謔地說,今天林教授的講座,唯一的缺點就是太認真!

我跟師友們坦誠交流對林矗兄山水寫生作品的看法,我一開始是不太能欣賞的,他的作品看似比較簡單,沒有我從個人偏好出發的對山水畫的雄厚弘深的期待;他的畫太過清素,寫生作品尤其很少設色,寡冷的情調很難在第一視覺反射時間內擊發人本能的好色荷爾蒙;他簡率的圖式和刻畫,有快意但也尚內斂,總覺得還沒有讓人爽到死的盡興。所以我是懷著虔誠的求學之心去聆聽他的宣教的,那是今年夏天“沒曬得死——本事”的四十多度高溫天里我很少外出的一次深刻記憶。

最近看到著名書法理論家邱振中先生在一篇講演稿中說:人們在學習藝術的時候,很容易局限于自己的趣味和經驗,因此所有人都必須接受這樣的一個事實,自己的一切趣味和經驗,都必須經過審視。人具有廣泛的可錯性,我們需要自信,但又必須隨時隨地對自己的經驗、觀點進行苛刻的審視。這種認識,會使我們時時刻刻警惕自己的趣味的檔次、合理性,任何人的思維方法都需要不斷反思、調整和修正。一個人審美能力的提高的標志之一,就是你原來不能欣賞的東西現在可以欣賞了,就是說審美趣味的范圍擴大了。

引述這一點是緣于我個人的感受,對林矗兄的作品靜下心來分析品味,使我略微明了了他的匠心所具之處,使我感覺自己有所提高。或可說,林矗兄的追求,也是他這個時代蘊育的一代人的審美稟賦的折射,是個人氣質決定了的藝術風格。正如丹納在《藝術哲學》中的觀點是,優秀的藝術是它所屬的時代的精神和風俗概況,藝術家所表現的,無非是實物內部外部的邏輯關系,也就是事物的結構、組織與配合。

我以為林矗兄的藝術個性是執著、真率、果敢、鮮活的,較多的是立足于上世紀末以來所形成的基于傳統放眼西方藝術之后繼承而求變的國畫藝術思維方式,是理性的傳承、保守的創新、寬厚的包容之綜合孕化。這種審美整整影響了他那一代人,并且至今在中國藝術領域獨當一面,勇挑重擔,同時擔負著承上啟下的歷史使命。他們豐富但不純粹,勇敢但不狂野,他們更多是跟著理性完善美,隨著功力修煉美,而不像現在更年輕的一代藝術家們憑著直覺游戲美、由著個性宣泄美。他們作品所表達的理智的突破性、克制的豐富性,和當代直觀審美的某種輕松純粹但不無蒼白的缺陷是不同的,不理解這一點而武斷地抵觸,也許會使你的欣賞陷入過于輕狂自大的狹隘陷阱。這就是我學習思考之后很難表達的一些模糊感受吧,或可謂之為一次自我的提高。

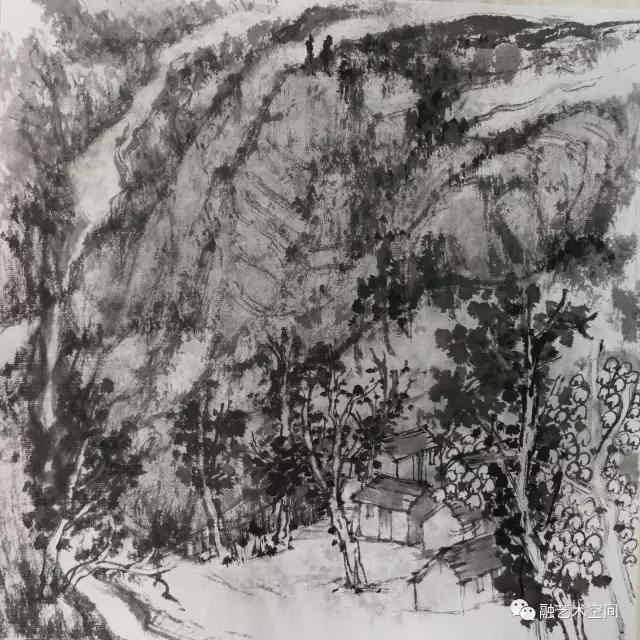

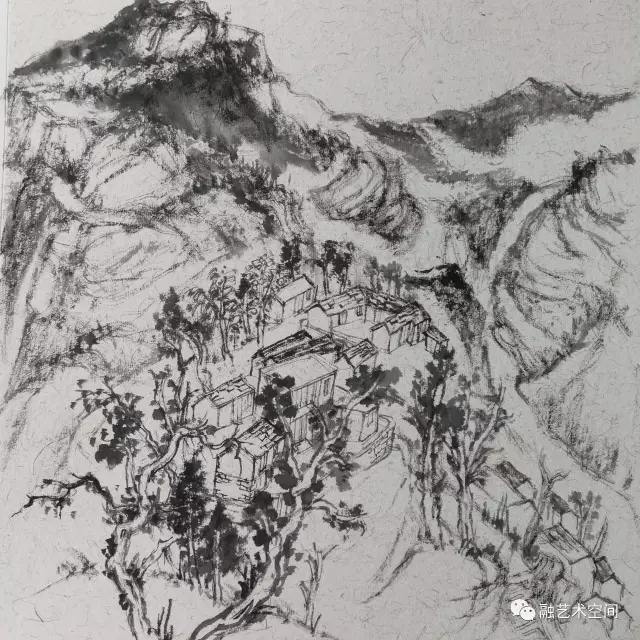

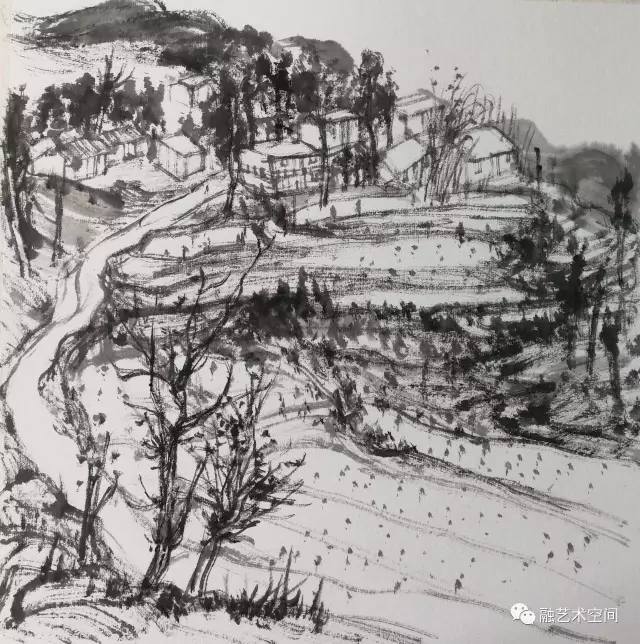

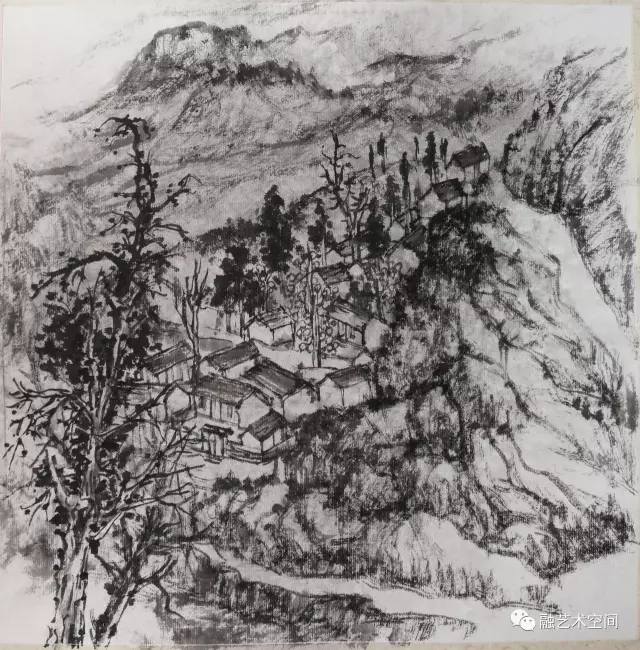

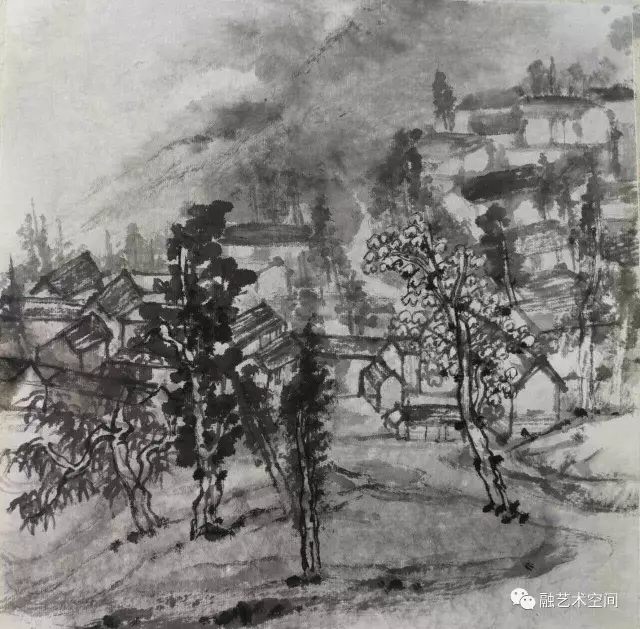

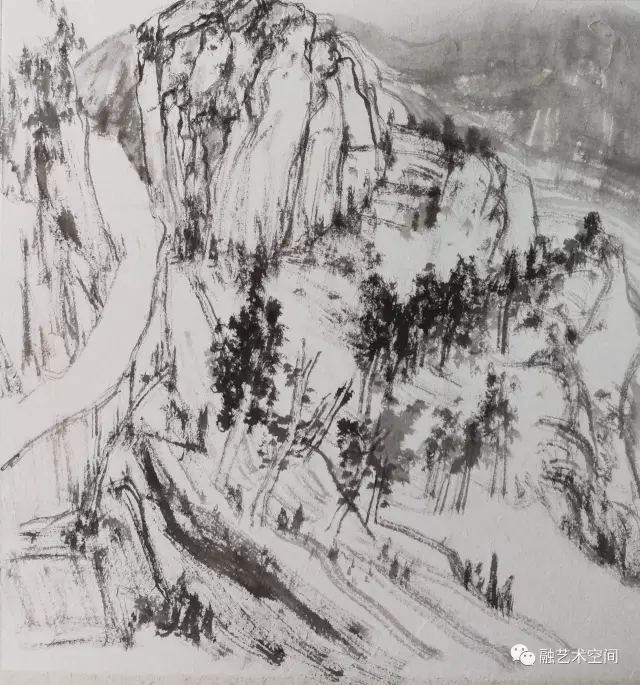

林團長他們有一個寫生突擊小分隊,幾個五六十歲的同齡山水畫家,最喜歡去的地方是太行山脈的林州石板巖,每年開著越野車意氣風發長途奔襲一千多公里,一戰數十天,行走搜覓,寫生創作,喝酒聊天,對那里熟到跟回老家差不太多。我數年前有緣跟他們在一起寫生過一次,自己也去過一兩次,對那里的山川風貌不算陌生。林團長此次展出的一批寫生作品,正是在太行山中的那種行游歌吟。

這些作品所傳達出他拙樸的果斷、苦澀的揮灑、淋漓的澆沃、氤氳的韻度,值得我們細細品鑒學習。

我說他的作品是拙樸的,因為他的筆墨線條沒有過多的矯揉和修飾,更多的是本性稚拙的率意揮寫,線條干澀蒼茫,下筆果斷,在一葉一木的刻畫中流露著他對傳統臨習的功力,而整體的面目是淳樸的,沒有想象中的南方畫家的如功夫茶一樣的抒情優雅,或如卡布奇諾一樣的小資情調,卻似大麥茶一般濃郁有味。他的果敢沒有發揮于演講卻流露于畫面,或許與他的軍人作風契合,下筆當行當斷,絕不多言,一戰而罷,進可屈人之兵,退則坦然受敗,整頓旗鼓再作沖鋒陷陣。他有與畫面作戰的勇氣,敢于致勝,不懼挫折,那種扭扭捏捏的小家子氣是與他格格不入的,他是畫中的將士,而不是多愁善感的幕府騷客。

他的小品每一幀都是太行山中的實地寫生,以我對太行山的熟悉程度,卻不太容易看出太行山的標志性形象符號,因為他本質上是借太行山在捕捉他內心的山川之美,他目中見小山水,心中念大山川。他的畫面給我一種苦澀感,很難形容,是由枯筆和水墨形成的直覺感受,枯筆在紙面若有若無的游離,對形象的細節刻畫是不太顧及的,他在畫面中進進出出,所想表達的是畫面本身的結構形式之美,而這種美因為他線條的個性使然和水墨的天然基調,隱隱約約透露著一種苦澀感,當你直面他的畫面之時,我想這一點是可以感受的。苦澀是一種美,且可能是一種更高級的美,這大概是每一位成熟的欣賞者都不太敢于否定的藝術哲理吧。

苦澀的線條是骨架,那么淋漓的澆沃是肉體,兩種有點矛盾,或許可以說這種畫面的形成,正是人本能的對本能的一種抗爭和不滿。就像很老實的人有時會做出很驚人的大膽之舉,就藝術史而言,精研傳統雅致如張大千,卻在晚年畫潑墨潑彩,這是藝術家對自己本能的不滿,其實不必對張大千的成就拔得太高,我反而愿意從人性的不完美和不自滿上,對之報以會心一笑。林矗兄的畫作也給我這種類似的感受,那么艱苦地尋覓和經營著畫面,卻付之不屑一顧式的潑灑,你看到他自己的矛盾之兩面——為藝術之不易,似乎也透漏無疑。

這苦澀的線條和氤氳的韻度之間,最終形成了看似艱難又渾然一體的風格突圍,具有南北畫風兼糅的特質:畫面有蒼涼感,氣韻卻十分輕松;構圖都很小,氣象卻不容小覷。藝術家欲窮理而盡興,不斷在傳統的法度和個性的宣達之間徘徊沖突,看他的畫,就像揪心地看戰士一次次地打沖鋒,沖進去又撤出來,勝而不驕,敗而不餒。就像《老人與海》一樣,在這一場注定是未必成功的決斗中,奮迅騰掠,毫刃相搏,非捕獲而不決,縱然無人賞識,但漁夫的精神炳卓于天地,自顧盼而其不朽。我并非想有意把他的作品拔高到多么杰出偉大的程度,只是想說,離開了內心的那場苦斗去看林矗兄的每一幅畫,我們恐怕都只能是流于表面的走馬觀花。

陶淵明說“性本愛丘山”,這幾個字中的簡單直率、一往情深的意味大概觸動了林矗兄心中的某幾根弦,所以當蕭海春老師建議以“性本丘山”四字為他的寫生展命名的時候,他一拍即合,這是我當場見證的事。

我與林矗兄談不上有太多深入的接觸和交流,面對他的作品,體察思考,想說的大概就是這樣。這是我個人的一點小體會,如果說得有所不當,我也就只能祭出林團長的“命令”作為擋箭牌了,他說“沒有任何要求,想怎么寫都可以”,既然如此,那么就依著我的野性,放任胡言一通了。

俞豐

2017年8月18日

來源:橙藝術 融藝術空間

歡迎關注中國美術家書法家藝術網