文脈傳薪——2017中國寫意油畫學派名家研究展

展覽時間:8月25日至9月10日

展覽地點:嶺南美術館4/5/6號展廳

主辦單位:深圳市關山月美術館、北京當代中國寫意油畫研究院、嶺南畫院

承辦單位:嶺南美術館

寫意油畫,百年文脈

油畫真正傳入中國并立足中國畫壇且成為一個獨立畫種始于上世紀初。這一百年來,油畫這個具有西方文化“基因”的外來繪畫品種,要存活于東方文化的“母體”并得到發展,都在自覺和不自覺地走著一條“中西融合”的道路。任何一位有使命感的中國畫家幾乎都在思考著油畫語言及樣式的民族性探尋和本土化問題,思考如何與中國本土的傳統文化相交融,逐步為世人理解和接受,從而使這一外來的藝術形態在中國發展壯大。由此,中國的寫意油畫也應運而生。

范迪安,《黃河紫煙》 ,160X400cm ,2017年

當我們回顧和梳理他們如何具體地把“西洋畫”引進、融合、消化變成自己的語言形態的這段歷史,就會發現,當時中國的油畫家就存在著兩種不同的理念和做法,自然而然地分為“寫實”和“寫意”兩大支流:以徐悲鴻為首的寫實派的“中西合璧”是側重于西方寫實性語言與傳統文化精神的結合,努力遵循用科學的西方繪畫觀念來改造衰落的中國繪畫的宗旨,始終堅守西洋畫的陣地。他們“融合”的切人點是“從深度范圍將油畫語言和中國歷史文化圖像,進行精神蘊涵的調整和契合”;與“寫實派”油畫取向不同的是,以林風眠為首的 “寫意派”,他們在接受了西方寫實繪畫技術的基礎上,選擇將西方的現代派,特別是表現性繪畫語言與中國傳統的人文精神相融合,使用自由的筆觸、夸張的色彩,走上了一條將中西藝術融合貫通的的道路。這種繪畫的形態是在林風眠藝術思想的基礎上引申出來的 “寫意油畫”,也可以說是“東方的表現主義油畫”。

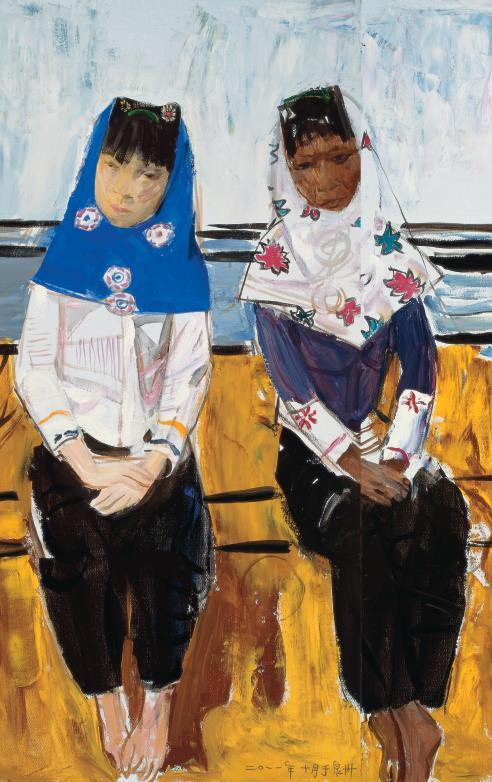

戴士和,《惠安女》局部 ,布面油畫, 原作90x180cm ,2010年

中國社會近百年來的跌巖起伏,使得寫意油畫的發展也是一波三折,由于政治或其它因素的干擾,寫意派的發展并不那么順當,興衰變遷,坎坷艱辛,可謂悲壯。但中國的油畫先驅們并不氣餒,并不頹廢,一直在被漠視中堅守自己,在被排斥下奮力掙扎,矢志不移,薪火相傳,這才得以延續和發展。

“中西融合”的引進初期

最初中國的留學生來到歐美或日本留學時,正值西方的現代主義美術運動正如火如荼。現代派畫家們為了尋求新的發展,他們開始在非洲或東方藝術里尋找新的視覺和靈感的刺激,尋找挖掘更富有表現力的因素,讓漫漫求索中急于撥云見日的中國的學子仿若醍醐灌頂。在海外,他們接受西方文化時,對自己的民族文化藝術,反倒有了進一步的認識。當這些藝術學子回國后,他們必然要把西洋畫和西洋文化經過消化變成自己的血液,這時畫家們必然會再次面對自己文化的傳統。留學海外的中國的學子,大多已經受到過較好的傳統文化的熏陶,原先就經過中國書畫和詩文的啟蒙,原本就有民族文化的遺傳因子。待他們回到母土,回到了本民族審美情趣的氛圍中,東方的文化心理結構躍然心上和手上,其油畫亦自然而然地具有了中國的或者東方的精神和面貌。其中,“寫意”是中國繪畫的最重要的傳統精髓。這種審美理念在漫長的歷史演變中早已凝結為一種中國傳統藝術領域獨具風貌的主要特征和文化情結。所以,東方寫意和西方油畫一經遭遇,必然會在這個點上迸發出交匯的火花。

徐里,《山澤隱默》,160X50cm,2012年

林風眠是20世紀探索油畫中國風格的先覺和先行者,是最堅定地提倡和實踐中西融合的畫家。他有著深厚的國學根基并且對東方藝術做過縝密的研究。由此出發,他才深思熟慮地在與西方藝術的比較中,在野獸主義、表現主義等西方流派中去尋找與東方藝術的契合點,不追求事物原來的造型概念,而采用了夸張變形的粗獷筆調,反而使其具備了一種粗礪的東方美感。這種“融合”的創作觀念無疑是藝術史上重大的創新和轉折,從而形成自己獨特的藝中西貫通的藝術風格。林風眠作為融合中西的畫家和自由主義藝術家,在藝術史中占有不可替代的重要地位。他所倡導的“介紹西洋藝術,整理中國藝術,調和中西藝術,創造時代藝術”對中國油畫向寫意性發展產生了積極的推動作用,影響了后來的一大批藝術家。與此同時,還有劉海粟、王悅之、衛天霖、陳抱一、張弦、潘玉良、丁衍庸、王濟遠、汪亞塵、關良、常玉、吳大羽、龐薰琹、丘堤、倪貽德等。他們在借鑒西方諸流派方面更多地吸收印象派和后期印象派及野獸派的精髓,他們積極嘗試“中西合璧”的途徑,使西方油畫呈現出具有民族風采的特色。

呼喚油畫“民族化”的1949后

1949年中華人民共和國建立后,中國油畫家面臨全新的歷史時期。政治和文藝的關系成為主從關系,文藝成為政治的喉舌,成為民族國家和政黨意識的宣傳工具。巨大的社會變革使油畫創作從內容到形式都有了深刻的變化。為工農兵服務,深入群眾生活等。新、老油畫家都有了一個調整或改變原有的藝術面貌,以適應新時代的任務。通俗的寫實手法,帶有理想主義的新生活題材,成為油畫創作的共同面貌。

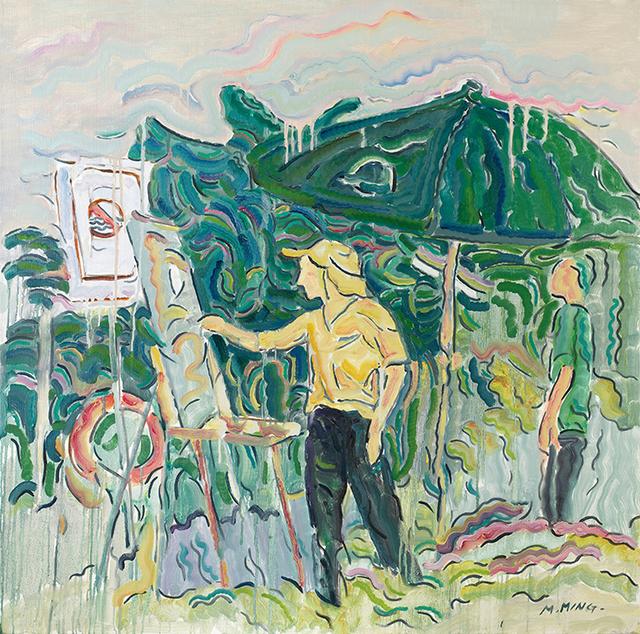

葉向明,《寫生趣系列之意寫嶺南》,100x100cm,2015年

之后的中國開始全面延續了俄蘇的政治以及文化的體制,各種流派基本消失,種種因素在一定程度上也影響了油畫家主觀情感意識的表達和對于油畫形式語言探索的積極性,千人一面成了那時油畫創作的基本面貌。但油畫“民族化”一直是中國油畫家的夢想,20世紀50年代后期,隨著中蘇關系的惡化,“油畫民族化”構成一種集中出現的口號,這無疑是對蘇派美術思想的一種反撥,此后的六十年代初期,正逢羅工柳油訓班和博巴油訓班的舉辦,又成為一個契機,很多中青年油畫家也都持續地開始了藝術的探索。他們的根深深地植入現實之中,一方面又將外來藝術形式與中國傳統畫論的原理相結合,試圖從一個新的角度探討中國“油畫民族化”之路。這時中國的油畫畫壇,出現過一段油畫“民族化”興旺時期。產生了很多優秀的作品。

汪誠一,《躺著的女孩》 ,布面油畫, 50x61cm ,2017年

至1966年“文革”爆發,極左文藝政策的推行,“三突出”創作原則和“紅、光、亮”的極端形式的被推崇,正常的油畫創作活動幾乎完全停止。隨之而來的是對生活、感情的偽造和對個人崇拜的狂熱而拙劣的渲染和鼓噪。藝術完全被政治化、工具化。并且很多油畫人被當成文藝界“黑線人物”而受到批判,被打成“牛鬼蛇神”且遭到身心的折磨。藝術家不僅沒有一點創作的自由,甚至失去了生存的自由。

重提油畫“本土化”的新世紀

1976年,十年文革結束,藝術的春天到來,中國油畫創作進入了一個新的階段。

由于文化封閉局面的突然結束,人們對外界信息的渴求導致了中國油畫出現了劃時代的變革。長期被隔絕的西方當代繪畫向禁閉的中國藝術家突然展現出眩目迷人的光彩,許多藝術家立即追隨和大肆仿制,廣泛采用西方現代派的藝術語匯,力圖用強烈的、帶有沖擊性的表現形式呼應中國文化的現代轉型。隨之,繪畫的西方本位觀念又開始抬頭,總體性的民族失落感激增,青年畫家們因為抄仿的事半功倍,直奔目標,所以普遍認為,“油畫民族化”的提倡有礙創作,基于這樣的共識,1985年以后,對于油畫中西合璧這一點,油畫家們多保持緘默。

陳天龍,《牛山·意布面油畫》,160X180cm,2013年

進入1990年代的中國又經歷了一次重大轉變,社會主義市場經濟在觀念上取代了計劃經濟,各種消費文化、都市文化、傳媒文化與大眾文化的迅猛發展和廣泛蔓延,使藝術的人類精神理想讓位于實用主義的審美原則。油畫在中國的生存相比以往面臨著更為復雜的文化環境。藝術市場的蓬勃發展,推動了油畫創作的同時也混亂了人們的判斷標準。藝術品市場參與者的藝術審美和見識使油畫向兩極發展:回歸歐洲古典寫實和促成了前衛時尚的畫風興起,當代藝術的風潮涌動,使畫壇出現百花齊放,多元并存的局面。

進入二十一世紀之后,隨著中國綜合國力的日益強盛,越來越多的中國油畫畫家開始關注中國傳統文化特別是傳統繪畫和美學中的精髓并在自己的油畫作品中加以運用,涌現出了一大批優秀的具有寫意性特征的油畫作品和油畫家,他們都著意于從中國傳統繪畫中吸取養分并加以運用,這是歷史的必然性,也是中國畫家對于本民族優秀傳統文化的認同感和歸宿感,是一種潛在的內部精神訴求,在這樣的大環境和趨勢下,寫意油畫的出現可以說是順其自然的,也是順應時勢和符合時代發展的,面對當前文化全球化趨勢,中國當代油畫的發展顯示出按自身規律向縱深發展的勢頭。一批藝術家以一種文化的自覺和體現時代精神開始寫意油畫的創作,以自身的中國寫意藝術特質與西方表現繪畫逐漸拉開距離。

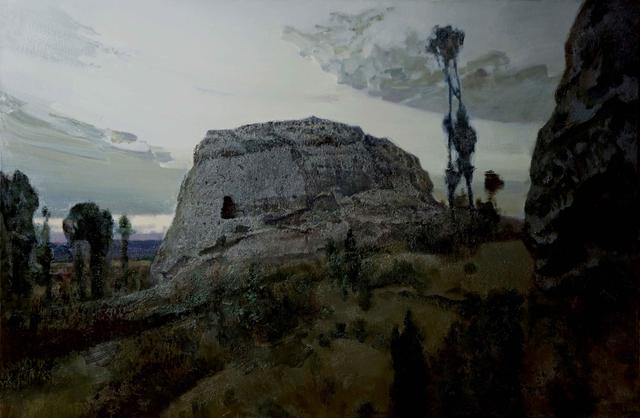

楊松林,《大夏古都·統萬城》,100x150cm,2014年

在艱難曲折的探索中,中國油畫逐步形成了多層次、多樣化的格局。多元互補、交融綜合,成為本世界末中國油畫的基本格局和態勢。中國繪畫中的“寫意精神”是中國傳統文化的精神資源的一部分,也是構成中國繪畫獨立性和獨特性的重要因素。中國“寫意”油畫在歷經了近百年的探索和歷練之后,逐漸形成了屬于自己的獨特風格和精神內核,她以一種理性、蘊藉的方式來呈現這個民族千年的文明和人文情懷,走上了一條與“寫實主義”完全不同的追求純粹藝術的道路,這注定要在中國藝術上留下重要的一筆。

總之,在中國發展寫意油畫有合適的土壤,有合適的時機,有廣闊空間,更重要的是中國畫壇藏龍臥虎,有志有識之士眾多。正所謂天時、地利、人和,只待我們以此為明確方向不停息地努力和進步,用寫意油畫的振興,推動中國油畫整體上的繁榮。這雖是個長期和艱巨的事業,卻意味無窮、意義無窮。

來源:騰訊大粵網

中國美術家書法家藝術網報道!

歡迎關注中國美術家書法家藝術網